Quando ho incontrato Liliana ero molto preoccupata. Non l’avevo mai conosciuta personalmente, ma solo ascoltata nelle occasioni in cui lei parla in pubblico, testimoniando la sua esperienza nella Shoah.

Non avevo idea di che persona fosse.

Conoscevo però la sua storia e credevo moltissimo nel progetto di un libro per ragazzi – propostomi dalle Edizioni Piemme – che raccontasse la sua storia, fin dall’infanzia. Ma per raccontare in un libro la storia di una persona devi riuscire a entrare in profonda empatia con lei stessa. Un aspetto delicato, che tocca la sensibilità personale, e che non sempre è concesso.

All’inizio Liliana mi sembrava diffidente, e la capivo. Non ci conoscevamo, tutto a un tratto entravo dentro la sua casa, da estranea, e cominciavo a porre domande sulla sua vita e sul suo passato. Un passato fatto non certo di normalità, di serenità, di gioia. O almeno così non lo era stata la parte che dovevo narrare io.

Ho cercato di entrare nella sua vicenda a voce bassa, ponendomi in atteggiamento di ascolto e non facendo le mille domande che pure mi venivano in mente, mentre lei raccontava. Pian piano il nostro rapporto è cresciuto. Liliana ha capito che la mia non era curiosità morbosa (con la quale spesso si è trovata a fare i conti: c’è chi vorrebbe sapere i particolari scabrosi, le uccisioni feroci, come fosse un reality…), ma esigenza di capire, al di là della punta dell’iceberg, quel che c’era sotto, il sommerso che non si vedeva: i suoi stati d’animo, le sue paure, la sua voglia di vivere nonostante tutto, ciò che l’ha aiutata a non arrendersi. È il principio che racconta Hemingway:

«Io cerco sempre di scrivere secondo il principio dell’iceberg. I sette ottavi di ogni parte visibile sono sempre sommersi.

Tutto quel che conosco è materiale che posso eliminare, lasciare sott’acqua, così il mio iceberg sarà sempre più solido.

L’importante è quel che non si vede. Ma se uno scrittore omette qualcosa perché ne è all’oscuro, allora le lacune si noteranno».

(Ernest Hemingway, Il principio dell’iceberg. Intervista sull’arte dello scrivere e del narrare, a cura di George Plimpton, Il melangolo, 1996)

Per questo era forte la mia esigenza di sapere ciò che provava Liliana e le persone che erano con lei durante le vicende che ha raccontato, al di là degli accadimenti e delle situazioni pratiche.

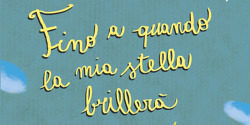

Liliana ha voluto raccontare la sua storia, ancora una volta, perché il libro era dedicato ai ragazzi. Con Fino a quando la mia stella brillerà ha potuto rendere giustizia al padre amato, al padre che si era sempre sacrificato per lei.

Lo ha detto fin dall’inizio, quando l’abbiamo conosciuta per proporle il progetto: “Racconterò la mia storia di bambina affinché emerga la figura di mio padre, che mi ha fatto da madre e da padre. Ha vissuto con me e per me. Fino all’ultimo il suo pensiero è stato solo per me. Per lui non conservava nulla, se non l’amore per me. Quando si è avuto un padre come quello che ho avuto io, è come prendere delle vitamine potenti che ti rendono forte e ti fanno sopravvivere a qualunque avversità.”

Il titolo scelto è piaciuto subito a Liliana, perché mette in risalto la storia della stellina che vedeva dalla baracca di Auschwitz: è diventata così importante per lei, perché da bambina, tante e tante volte, aveva ascoltato la voce del papà Alberto raccontare i segreti del cielo e i nomi delle costellazioni. Guardare quella piccola luce in alto, alla fine di una giornata di durissimo lavoro, era un po’ come sentire vicino il suo papà.

Oggi posso dire che con Liliana ci vogliamo bene. La diffidenza è scomparsa e, col tempo, ha lasciato il posto alla stima e all’affetto.

Io ritengo che la sua grande forza di Liliana sia la sua voglia di vivere. L’amore per la vita e per le persone. Nonostante un’esperienza così dura, ha saputo risollevarsi: ama divertirsi, ama l’arte e la musica, ha mille interessi, ha tante persone a cui vuole bene e, soprattutto, ha fiducia nell’essere umano.

Un altro motivo mi ha fatto credere in questa magnifica donna e nel progetto editoriale di narrare la sua storia: quando le ho chiesto perché ha cominciato a raccontare, a essere Memoria della Shoah.

Ha cominciato nel 1990 perché, dopo tutto il buio che si portava dentro da quel campo maledetto, ha cominciato a pensare di dover testimoniare, di doverlo fare per dare dignità e vita a quei milioni di ebrei uccisi, che non hanno una tomba, che non hanno sepoltura, che sarebbe fin troppo facile dimenticare. Ricordare le tante persone che ha conosciuto ad Auschwitz e che non ci sono più, per Liliana equivale a restituire la loro dignità. La dignità sottratta dai nazisti con lo sterminio, che li ha privati del diritto, naturale e sacro, di far parte dell’umanità.

Daniela Palumbo